對不起~~好抱歉

9月底只知道主惟新先生不舒服

出去近一個月後回來

想關心一下順便再去逛逛買些CD

上來網站竟看到這個消息

好震驚,好難過

那麼認真那麼努力那麼堅持的人

好好休息~

主惟先生的意志一定會永遠傳承下去

謝謝主惟先生,我會一直記得

緬懷....一位朋友,一位導師.

48 篇文章 • 第 5 頁 (共 5 頁) • 1,2,3,4,5

Re: 緬懷....一位朋友,一位導師.

CXiuo 寫:主惟提過,他開新天新地之前想過做非洲音樂,可惜天不隨人願,唱片廠倒閉的太快。非洲音樂,世界民間的音樂,就是自由聆聽的典型啊!不需要蕪雜的資訊,不需要樂理,不需要名家崇拜,錄到了什麼,採集到了什麼,去聽、去發現就是了,耳朵會自己判斷的……我喜愛Ocora(後來發現是法廠)錄的世界民間樂那麼久,原以為古典是高不可攀的了,還得感謝psycho、主惟開的這扇窗!

看到這段想起二十幾年前還在中原時

一路跟著主惟看著他聆聽路線的拓展

跟他開玩笑以後一定會去聽非洲音樂

沒想到後來還真當一回事了

和主惟並沒有中斷連絡,只是相聚的週期較長

這部分倒還沒跟我提過

- sebastian

- 文章: 34

- 註冊時間: 2012-11-03, 01:15

Re: 緬懷....一位朋友,一位導師.

最近這兩年很少,極少到新天新地

原因之一,是在信仰上發生了翻天覆地的轉變

透過大量思考和閱讀

我把宗教信仰在心中最後一點殘餘給徹底移除了

這無法避免地影響到和主惟的對話

也不只一次地出現了尷尬的場面

有趣的是我們在信仰以外的話題

仍是那麼的契合、熱烈而欲罷不能

當然彼此都很自制地不去碰觸那個敏感區塊

也許就是這麼一點點不太自然的刻意讓我佇足不前吧

總是拿近千片未完全消化的"存貨"做為藉口

總覺得主惟你會一如往常在櫃台後方等著大家,直到永遠

不急不急,這禮拜太累,下週再說啦……

今晚聽著你的廣播錄音

才驚覺再也沒有機會和聲音的主人一起

從內子宮哈啦到外太空了

主惟,這幾天正想著和你聊聊我換BD player 當轉盤的神奇體驗呢

知道你第一次推薦的"巴黎聖母院的耶誕夜" 的空間感有多麼動人嗎

主惟,雖說人的軟弱不代表有神的存在

但此刻我多麼盼望有來生,否則我哪來的機會在聊上三百回合後

聽你說出"完了完了,這麼晚我老婆在等我" 這麼經典的結尾呢

原因之一,是在信仰上發生了翻天覆地的轉變

透過大量思考和閱讀

我把宗教信仰在心中最後一點殘餘給徹底移除了

這無法避免地影響到和主惟的對話

也不只一次地出現了尷尬的場面

有趣的是我們在信仰以外的話題

仍是那麼的契合、熱烈而欲罷不能

當然彼此都很自制地不去碰觸那個敏感區塊

也許就是這麼一點點不太自然的刻意讓我佇足不前吧

總是拿近千片未完全消化的"存貨"做為藉口

總覺得主惟你會一如往常在櫃台後方等著大家,直到永遠

不急不急,這禮拜太累,下週再說啦……

今晚聽著你的廣播錄音

才驚覺再也沒有機會和聲音的主人一起

從內子宮哈啦到外太空了

主惟,這幾天正想著和你聊聊我換BD player 當轉盤的神奇體驗呢

知道你第一次推薦的"巴黎聖母院的耶誕夜" 的空間感有多麼動人嗎

主惟,雖說人的軟弱不代表有神的存在

但此刻我多麼盼望有來生,否則我哪來的機會在聊上三百回合後

聽你說出"完了完了,這麼晚我老婆在等我" 這麼經典的結尾呢

- mikeju70

- 文章: 96

- 註冊時間: 2009-12-22, 03:47

Re: 緬懷....一位朋友,一位導師.

幾個月都在忙自己的事情,到昨天上站才知道這個消息,難過

得不曉得該說什麼,連去醫院探望他都沒有機會。就如同mikeju70所說

的,總覺得主惟會一直等著大家,一直都帶著一貫的微笑。現在

只剩下遺憾。

即使已經晚了,還是想把心情寫下來。

認識主惟將近十年,並沒有很多個人生活的交集,但是對他的熱忱

和堅持一直十分佩服,更不用提音樂上的種種。我們每次聊音樂都

會從錄音聊到演奏,從詮釋聊到美學,我不是個多話的人,但是

跟主惟聊這些話題都覺得很放鬆,很能得到感觸。

我曾經跟他說,我是從他介紹的CD才又重新燃起對現代古典音樂

發展的熱情和希望,他跟我說他也是在開始代理這些廠牌之後才有

這些感覺。我完全可以領會主惟在新天新地開版所說的「荒漠」,

而他為大家、為下一代所做的一切努力也讓人感動。

現在是放著BNL的Lamentations Du Jeudi-Saint,不曉得為什麼,

總覺得BNL有著他的氣質,一種清新深刻的氣息,傳達著世間的

美醜善惡,不受污染、沒有壓力的溫暖。

這兩天放音樂都覺得沈重,過去這一年大約去了新天新地十幾次,

每張CD都包含著一段對話、一重情感,完全沒法想像這麼好的人

就這樣離開,更替他的家人感到不捨。

借用Vincent.h的話:

「主惟也是44歲。雖然他的身體撐不下去了,但他還在,只是去了遙遠的地方,在神的懷抱裡。」

謝謝你,願你一路平安,在主的身邊安息

得不曉得該說什麼,連去醫院探望他都沒有機會。就如同mikeju70所說

的,總覺得主惟會一直等著大家,一直都帶著一貫的微笑。現在

只剩下遺憾。

即使已經晚了,還是想把心情寫下來。

認識主惟將近十年,並沒有很多個人生活的交集,但是對他的熱忱

和堅持一直十分佩服,更不用提音樂上的種種。我們每次聊音樂都

會從錄音聊到演奏,從詮釋聊到美學,我不是個多話的人,但是

跟主惟聊這些話題都覺得很放鬆,很能得到感觸。

我曾經跟他說,我是從他介紹的CD才又重新燃起對現代古典音樂

發展的熱情和希望,他跟我說他也是在開始代理這些廠牌之後才有

這些感覺。我完全可以領會主惟在新天新地開版所說的「荒漠」,

而他為大家、為下一代所做的一切努力也讓人感動。

現在是放著BNL的Lamentations Du Jeudi-Saint,不曉得為什麼,

總覺得BNL有著他的氣質,一種清新深刻的氣息,傳達著世間的

美醜善惡,不受污染、沒有壓力的溫暖。

這兩天放音樂都覺得沈重,過去這一年大約去了新天新地十幾次,

每張CD都包含著一段對話、一重情感,完全沒法想像這麼好的人

就這樣離開,更替他的家人感到不捨。

借用Vincent.h的話:

「主惟也是44歲。雖然他的身體撐不下去了,但他還在,只是去了遙遠的地方,在神的懷抱裡。」

謝謝你,願你一路平安,在主的身邊安息

-

JackC - 文章: 33

- 註冊時間: 2009-12-17, 12:15

Re: 緬懷....一位朋友,一位導師.

mikeju70 寫:最近這兩年很少,極少到新天新地

原因之一,是在信仰上發生了翻天覆地的轉變

透過大量思考和閱讀

我把宗教信仰在心中最後一點殘餘給徹底移除了

這無法避免地影響到和主惟的對話

也不只一次地出現了尷尬的場面

有趣的是我們在信仰以外的話題

仍是那麼的契合、熱烈而欲罷不能

當然彼此都很自制地不去碰觸那個敏感區塊

也許就是這麼一點點不太自然的刻意讓我佇足不前吧

在社長返家後。

曾跟社長夫人通過電話,

夫人說過社長在休息時,

有交代她說要叫我們去教會。

-

Curry.tw - 文章: 233

- 註冊時間: 2009-12-04, 00:39

關於主惟的一些想說的話

2013年的最後一天,好像無論如何,都想說些關於主惟的什麼(parler de...),即使無法跟主惟說些什麼(parler à...)。

腦中才剛想到要寫下:「我跟主惟一點也不熟...」,腦中卻響起主惟的聲音,叫著我的名字:「S-M-兄,拜託我們都認識這麼久了,別這麼客氣...」然後,我會很不好意思地覺得他講得有道理。雖然,其實並不算久,想想2008年以前,我甚至還不知道世界上有這麼一個人。

拜託,都認識這麼久了。發生這麼大的事情,你怎麼一句話也不說?

(我不知道...但就好像,不管說了什麼,總是背叛了心理其他的,那些沒辦法說出來的...)

就好像,在某個隱密的角落,我還等著,某一天在高鐵台北站下了車,打電話的時候,電話的那一頭還會有主惟的聲音:「嗨,S-M-兄!」然後我可以問他:「你今天在店裡嗎?我在台北車站,大概二十分鐘以後會到。」

上星期耶誕節剛過。耶誕節前的那個星期六,我來到久違的台北:真的好久沒來了。抽空到唐山書店逛了一趟,為的是買辛波絲卡的詩集:

但我發現這地方我至少來了兩次。就在一個多月前我才剛來過:那次是為了和主惟告別,我還清楚地記得,從信友堂的羅斯福路三段269巷走出來,走到溫州街74巷、轉進羅斯福路三段333巷,我漫無目的地走,每一次有人從我身邊走過,我就更強烈地有著脫離現實的感覺:這些人,這些路人,世界上的這麼多人,他們怎麼可能還能如此尋常,怎麼還能如此開心,怎麼可能不受這個死亡所打擾...

呵呵,我到底在練習什麼。

還記得最後一次和主惟的談話。如果主惟能夠回應的話,也許他也記得。年邁的親人,我希望以基督徒的喪禮為他們處理身後的事。我自己對於所謂基督徒、所謂信奉上帝的一些疑問。我問他怎麼受得了。

他說:「信仰這個事情,不是人決定的,或者只有一小部分是人可以決定的。決定的力量,在我基督徒的立場看,是上帝決定要不要讓你信仰,或者以信徒的立場,是上帝要不要給你這個福份。」

我不知道該說從他的話裡得到什麼。啟發,或者很多別的,很多我從沒想過的事。

沒想過的還包括:那居然是我最後一次見到主惟。之後,至少有半年的時間,我應該可以上台北的,但卻一直沒有上去,買的唱片也少了,也許是因為經濟上的考量越來越重,也許是某種阻抗...(這個會不會想太多...)總之,慢慢遠了。也許在我心裡,一直覺得,主惟總是會在那裡的,CD總是買得到的。等我把這件事情做完...

可是,主惟並不會一直在那裡。這件事我只能了解一次,而當我了解時,已經太晚了。

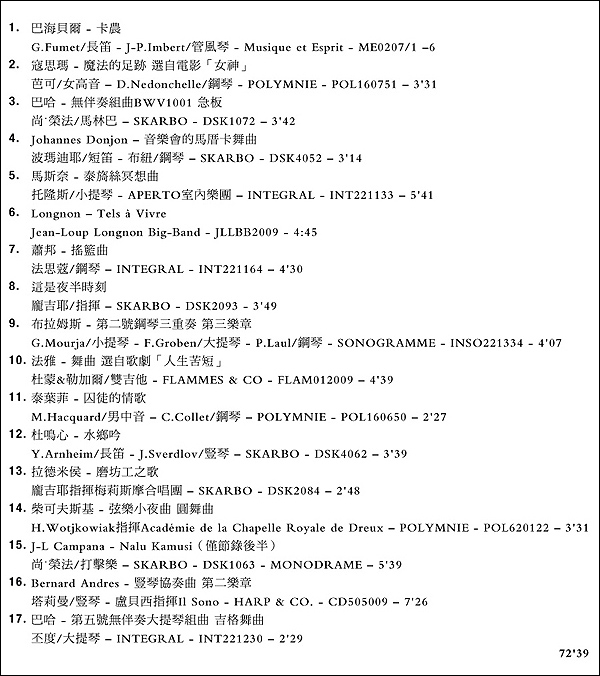

早上翻到主惟為2010年高雄音響展製作的紀念CD,想到他為這張CD付出的心血。2010和2011兩年,連續製作了兩次,也蠻辛苦他了。那時很為他高興,畢竟可以有更多人可以認識新天新地的美。也許,那陣子的辛苦,多多少少也讓他的身子更加疲累。

此時CD播放到第二曲,Anne Baquet正唱著Vladimir Cosma的曲子:

Adieu, rêves de jeunesse 再會了,年輕時的夢

Souvenirs du temps passé 過往時光的回憶

La vie vole ses promesses 生命偷走了

Au miroir de mes pensées 思之鏡中的應許

Au loin, l'ombre de mon âme 遠方,靈魂的陰影處

Doux espoirs dérobés 隱密的溫柔期待

Soudain sèchent mes larmes 瞬時乾了我的淚

Promenades enchantées 我心不在焉,隨處漫步

J'entends, chants de ma jeunesse 我聽到了,年輕時的歌詠

Un élan de nostalgie 一陣鄉愁突然襲來

La nuit montre sa tendresse 夜,展現廣袤的溫柔

Au-delà de l'infini 直到無窮的盡頭...

...

有時真的很想問:這個沒有主惟的世界,會越來越好嗎?

我想,也許,很多事並不是人的意志可以決定的。

我也許還有更多的話想跟主惟說,但今天先到這裡就好了,家人等著迎接2014年的來臨,我得去陪陪他們。在這裡也祝主惟的家人、小朋友,以及各位網友,新年快樂,一切平安。

腦中才剛想到要寫下:「我跟主惟一點也不熟...」,腦中卻響起主惟的聲音,叫著我的名字:「S-M-兄,拜託我們都認識這麼久了,別這麼客氣...」然後,我會很不好意思地覺得他講得有道理。雖然,其實並不算久,想想2008年以前,我甚至還不知道世界上有這麼一個人。

拜託,都認識這麼久了。發生這麼大的事情,你怎麼一句話也不說?

(我不知道...但就好像,不管說了什麼,總是背叛了心理其他的,那些沒辦法說出來的...)

就好像,在某個隱密的角落,我還等著,某一天在高鐵台北站下了車,打電話的時候,電話的那一頭還會有主惟的聲音:「嗨,S-M-兄!」然後我可以問他:「你今天在店裡嗎?我在台北車站,大概二十分鐘以後會到。」

上星期耶誕節剛過。耶誕節前的那個星期六,我來到久違的台北:真的好久沒來了。抽空到唐山書店逛了一趟,為的是買辛波絲卡的詩集:

所有的事只會發生一次

不管是現在或未來 正因如此

我們毫無經驗地出生

沒有機會練習就死去

但我發現這地方我至少來了兩次。就在一個多月前我才剛來過:那次是為了和主惟告別,我還清楚地記得,從信友堂的羅斯福路三段269巷走出來,走到溫州街74巷、轉進羅斯福路三段333巷,我漫無目的地走,每一次有人從我身邊走過,我就更強烈地有著脫離現實的感覺:這些人,這些路人,世界上的這麼多人,他們怎麼可能還能如此尋常,怎麼還能如此開心,怎麼可能不受這個死亡所打擾...

呵呵,我到底在練習什麼。

還記得最後一次和主惟的談話。如果主惟能夠回應的話,也許他也記得。年邁的親人,我希望以基督徒的喪禮為他們處理身後的事。我自己對於所謂基督徒、所謂信奉上帝的一些疑問。我問他怎麼受得了。

他說:「信仰這個事情,不是人決定的,或者只有一小部分是人可以決定的。決定的力量,在我基督徒的立場看,是上帝決定要不要讓你信仰,或者以信徒的立場,是上帝要不要給你這個福份。」

我不知道該說從他的話裡得到什麼。啟發,或者很多別的,很多我從沒想過的事。

沒想過的還包括:那居然是我最後一次見到主惟。之後,至少有半年的時間,我應該可以上台北的,但卻一直沒有上去,買的唱片也少了,也許是因為經濟上的考量越來越重,也許是某種阻抗...(這個會不會想太多...)總之,慢慢遠了。也許在我心裡,一直覺得,主惟總是會在那裡的,CD總是買得到的。等我把這件事情做完...

可是,主惟並不會一直在那裡。這件事我只能了解一次,而當我了解時,已經太晚了。

早上翻到主惟為2010年高雄音響展製作的紀念CD,想到他為這張CD付出的心血。2010和2011兩年,連續製作了兩次,也蠻辛苦他了。那時很為他高興,畢竟可以有更多人可以認識新天新地的美。也許,那陣子的辛苦,多多少少也讓他的身子更加疲累。

此時CD播放到第二曲,Anne Baquet正唱著Vladimir Cosma的曲子:

Adieu, rêves de jeunesse 再會了,年輕時的夢

Souvenirs du temps passé 過往時光的回憶

La vie vole ses promesses 生命偷走了

Au miroir de mes pensées 思之鏡中的應許

Au loin, l'ombre de mon âme 遠方,靈魂的陰影處

Doux espoirs dérobés 隱密的溫柔期待

Soudain sèchent mes larmes 瞬時乾了我的淚

Promenades enchantées 我心不在焉,隨處漫步

J'entends, chants de ma jeunesse 我聽到了,年輕時的歌詠

Un élan de nostalgie 一陣鄉愁突然襲來

La nuit montre sa tendresse 夜,展現廣袤的溫柔

Au-delà de l'infini 直到無窮的盡頭...

...

有時真的很想問:這個沒有主惟的世界,會越來越好嗎?

我想,也許,很多事並不是人的意志可以決定的。

我也許還有更多的話想跟主惟說,但今天先到這裡就好了,家人等著迎接2014年的來臨,我得去陪陪他們。在這裡也祝主惟的家人、小朋友,以及各位網友,新年快樂,一切平安。

-

BjornPaPa - 文章: 223

- 註冊時間: 2009-12-03, 22:48

- 來自: 台中

Re: 關於主惟的一些想說的話

BjornPaPa 寫:2013年的最後一天,好像無論如何,都想說些關於主惟的什麼(parler de...),即使無法跟主惟說些什麼(parler à...)。[恕刪]

討厭,新的一年開始看到這一篇,旁邊的三歲兒子問我:爸爸你怎麼哭得好傷心........

- psycho

- 文章: 302

- 註冊時間: 2009-12-03, 23:00

48 篇文章 • 第 5 頁 (共 5 頁) • 1,2,3,4,5

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 49 位訪客