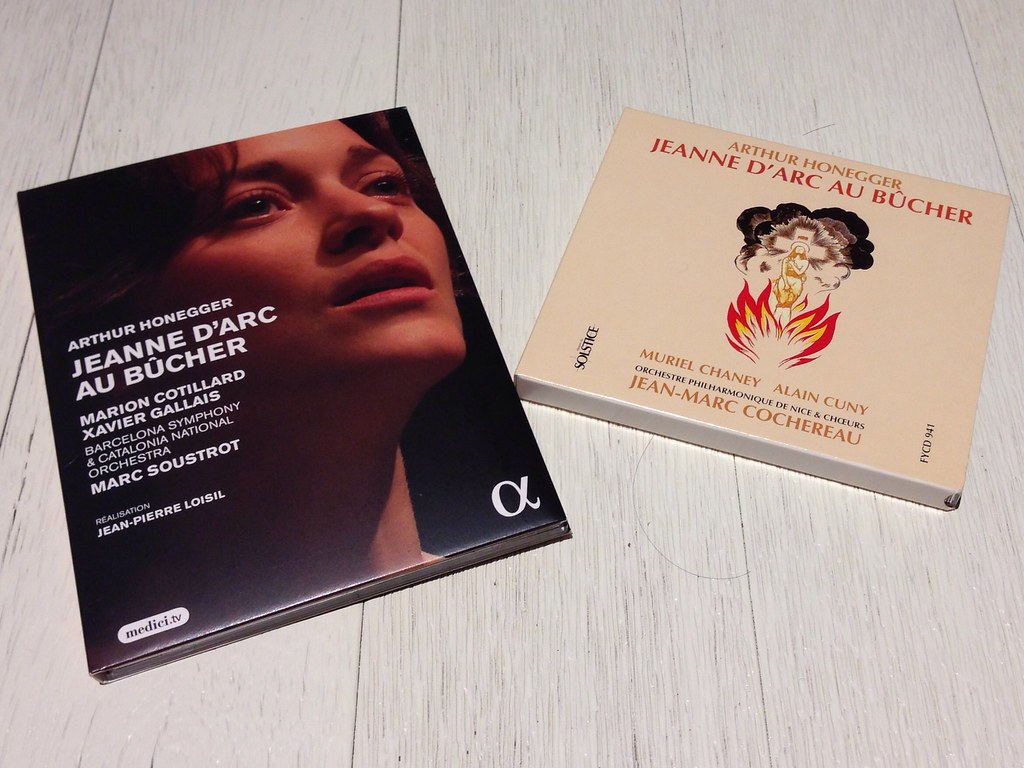

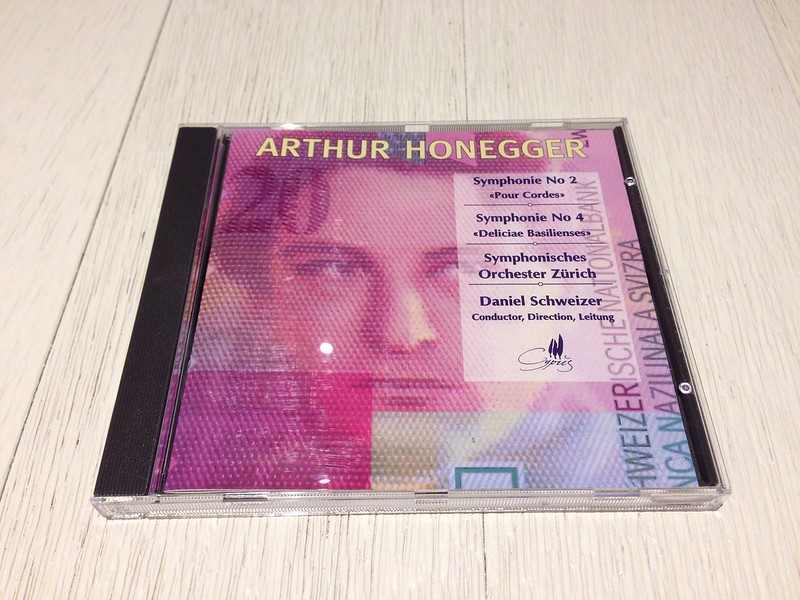

這張唱片有些非常有趣的點

首先,這是張現代錄音然後是瑞士團

從封面的20元瑞士法郎提醒了我們這位法國六人團的成員是個瑞士人

雖然他是在法國出生,音樂養成也是在法國

而有趣的是

卡拉揚說他喜歡奧乃格,因為他是位非常德國的作曲家

提起這些的原因,並不是想挑起起什麼民族主義的紛爭

相反的,我試著弭平一些錯誤而無謂的紛爭

拿這張選曲來說,

有人提出第二號交響曲是德國式的第四號是法國式的

我基本上是贊同這個觀點的

的確在第二號第一樂章我們就嗅出了貝多芬在晚期弦樂四重奏所展現的不合諧的合聲與對位手法

甚至主題也讓我們不禁回想起貝多芬第七號交響曲第四樂章那酒神的狂舞

第二樂章中戰爭帶來的抑鬱,與第三樂章人性的解脫光輝

而在第四號交響曲中

的確也感受到了相異於第二交響曲的感性

除了較微明亮的氛圍

明顯能體會到優雅的法式風味,優雅得宜的儀態與音色

但,真是如此?

不,所謂的德國味指的就是深沉的哲思,而法國味就是沙龍中的浪漫風情?

尼采曾在悲劇的誕生一書中提出希臘悲劇構成的兩個面相

酒神與太陽神阿婆羅

他們分別象徵著廣義的感性與理性

而當我們把這種觀念套在德國與法國身上

德國可說是酒神的象徵(主惟曾說是高貴的野蠻人)

狂野,原始,隨性之所至,他們有天生的敏感度與知性,

恣意的揮灑而捲起了浪漫的狂潮

而在史特拉文斯基的春之祭中達到了頂端

法國象徵的太陽神阿波羅則代表了他們始終遵循的古典主義

守禮 含蓄 規矩 優雅 合宜,而且重於傳統

裝飾於其上的花朵指是假象,重點是在下面穩固的基石

物極必反,尤其是在法國這個實在是不怎麼"浪漫"的國家

對後浪漫的抵抗是聖歌學校的創立(Schola Cantorum)與新古典主義運動

而奧乃格的恩師之一就是聖歌學校的創辦者之一

但事實上所有的藝術家包括音樂家

沒有一位不是試著在這兩者之間曲的心目中的平衡點

奧乃格也是如此

我們從這張唱片的兩首選曲可看到作曲家的兩個面貌

理性與感性 激情與柔情 甚至是戰爭的衝突與人性光輝

這是屬於他個人的堅持與藝術

發乎情止乎禮.....但到激情處,又有幾人能把持住不隨之起舞呢?

藍光轉盤 Audiomat tempo2.6 (DA) Audiomat OPERA (AMP) JMR offrande superme V2(speaker)

real cable全套線材 數位線 AN7510 喇叭線 HD-TDC電源線 PSOCC X1 CHAMBORD X1 訊號線 CHENONCEAU RCA