他曾經放棄過鋼琴

——專訪Avaliani(之一)

文 / 章厚明

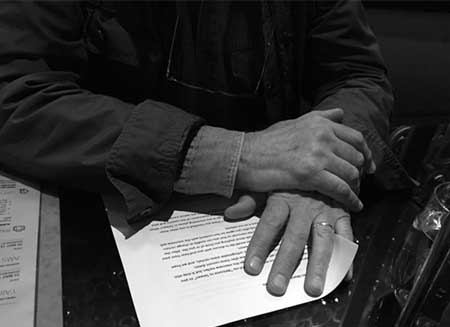

厚實但不算修長的雙掌,交握在胸前,而那指頭上的婚戒更讓他的指頭看來有點臃腫。

如果不是配上他的光頭與黑白分明且靈活的雙眼,看著這雙手,很難想到他是個鋼琴家。

在鋼琴家Avaliani台北獨奏會的隔日,

新天新地2很榮幸地得到他的首肯,在他上飛機前進行了小小的訪談。

這次的三場鋼琴獨奏會,是他首度在亞洲國家的演出。

提早一星期抵台的Avaliani,將大部分時間都花在練琴上。

(他非常感謝葉孟儒老師大方提供練琴所需的空間與時間)

而除了買茶葉之外,幾乎沒有安排其他行程。

原本新天新地計劃安排Avaliani能與新天新地的樂友們座談,

但他希望能全心全意準備演奏會,所以改成了這次的訪談。

來台一星期中,他婉拒採訪與宣傳活動,所以這次的訪談,應是全亞洲獨家!

現在的感歎

話題一開始,Avaliani便提到盼望下一次能夠在台灣待上更久的時間,

除了演出外,還能舉辦大師班,以工作坊(workshop)的形式,

與年輕的學子們一起好好地學習、慢慢地體驗每一首曲子對作曲家或是對演出者本人生命的意義。

Avaliani感嘆,這些年如雨後春筍般不斷冒出頭的鋼琴新秀,他們在技巧上的不斷精進,

早已超越了他們那一輩在相同年紀時能夠駕馭的程度,然而他們卻也似乎離音樂本身愈來愈遠。

這樣的想法,多少也解釋了Avaliani為何當年從莫斯科音樂學院畢業後一度放棄演奏的心情。

「在音樂院中,其實沒有學到太多──在技巧上已經達到了一定的水準,」Avaliani說,

學院中的鋼琴教育卻無法讓他在心理上學習「音樂」藝術的本質。

當年的震撼

當年,因為拒絕蘇聯官方提供的演奏家生涯,使得Avaliani旋即被徵召入伍;

在僻靜的高加索山區擔任傳令兵的他,偶然在一間圖書館中發現了一台舊鋼琴。

儘管長年沒有調音與維護,琴鍵也少了好幾個。

但這台鋼琴卻成為了他軍旅生涯中的心靈寄託。

在那台鋼琴上,Avaliani為自己彈奏了巴哈的《平均律》、貝多芬的鋼琴奏鳴曲,以及蕭邦的《夜曲》。

這些在音樂院中不知道練過多少次的曲目,在偏僻的山間圖書館中重新對Avaliani產生了意義。

退伍後的Avaliani仍然拒絕著既定的演奏家生活,

一直到偶然地遇見了Ethery Djakeli女士,並聽她彈奏著技巧艱難、自己卻已經熟練到不能再熟的荀白克鋼琴小品。

那一刻徹底震撼了Avaliani,也改變了往後的人生,

當下便決定拜Djakeli女士為師,學習Marie Jaell創立的鋼琴演奏法,

從頭開始徹底重新打造他的鋼琴技藝與心理磨練。(待續)

Irakly AVALIANI系列 / 貝多芬 最後三首奏鳴曲 / 試聽一 / 試聽二

Avaliani演奏貝多芬第32號鋼琴奏鳴曲